在智能手机的发展历程中,“做薄”常常需要牺牲电池容量。但如果手机变薄了、电却不够用,体验又从何谈起?如今,逐渐成熟的硅碳电池技术,或许正是这个难题的答案。这项技术已默默发展数十年,并开始走向商用。Whoop运动手环从2021年就已采用硅碳电池,中国手机品牌小米和荣耀近期也在部分机型中用上该技术,同时OnePlus 13、Nothing Phone (3) 等新机也纷纷跟进。

目前,这项技术正沿两个方向落地:折叠屏手机借助它实现更极致的轻薄,而传统直板机则用它来提升电池容量。

有消息称,苹果将于本周发布iPhone 17 Air,其厚度可能仅为5.5毫米,成为史上最薄的iPhone。而背后支撑其续航可能不会缩水的关键技术,很可能正是硅碳电池。

“轻薄”之战再次打响

目前主流智能手机的厚度大多在8到9毫米之间,比如三星Galaxy S25 Ultra厚8.2毫米,iPhone 16 Pro Max为8.25毫米,谷歌Pixel 10 Pro XL则厚约8.5毫米。但进入2025年,手机厂商再度掀起一场“超薄机大战”。

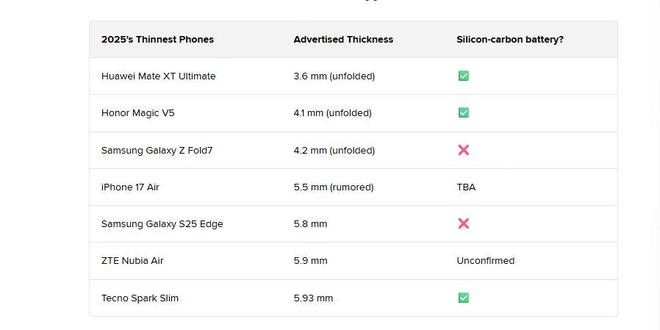

今年春季,三星推出了仅5.8毫米厚的Galaxy S25 Edge,而其不久前发布的Galaxy Z Fold7展开后只有4.2毫米。华为的三折叠机型Mate XT Ultimate在展开状态下厚度仅为3.6毫米,刷新了纪录。就连Tecno等规模较小的品牌也加入战局,在MWC 2025展出一款超薄概念机,随后正式发布了5.93毫米厚的量产机型。

当然,这并非手机行业第一次追求“薄”作为卖点。早在2010年左右,类似的竞赛就曾上演。2012年9月,苹果发布7.6毫米厚的iPhone 5时首先强调,这是“我们造过的最薄手机”,当时甚至号称全球第一。此后,各种更薄的产品层出不穷,比如2014年的OPPO R5厚度仅为4.85毫米。

在这轮新的“超薄机大战”中,目前只有华为、荣耀等少数品牌用上了硅碳电池。三星则显得较为谨慎,仍选择传统锂离子电池,转而通过提升屏幕能效来弥补电池容量的缩减。考虑到该品牌过去在电池方面的“黑历史”,这一策略不难理解。不过从实际表现来看,Galaxy S25 Edge的续航仍然不够理想。

那么,硅碳电池究竟是什么?它又如何能影响iPhone 17 Air的体验?

什么是硅碳电池?

在锂离子电池中,当手机在使用过程中放电时,锂离子从负极(即阳极)移动到正极(即阴极)。而在为设备充电时,锂离子再从阴极移回阳极,如此循环往复。传统电池的阳极材料主要为石墨。

“硅碳电池”其实并不是全新的电池类型,本质上它依旧是锂离子电池,只不过将传统的石墨阳极换成了硅碳阳极。硅电池制造商Group14的首席执行官里克·吕贝(Rick Luebbe)表示,硅的理论储锂能力远超石墨,即单位重量的硅储存锂离子的数量约为石墨的10倍。这意味着在相同重量下,硅碳阳极可容纳更多锂离子,从而显著提升电池的能量密度。

此外,石墨阳极通常占据传统锂离子电池内部相当大的空间(在某些设计下可达60%)。而硅碳复合材料因具有更高的储锂效率,可减少阳极所需的体积,为电池设计留出更多空间,这既可用于增大阴极、进一步提高总容量,也可用于实现整机更薄的设计。

目前,硅碳电池的上游主要由材料企业推动,例如Group14、Sila Nanotechnologies、Enovix等。它们并不直接制造电池,而是专注于生产硅碳复合阳极材料(常以粉末形式供应),而电池制造商(如ATL)则将其集成进电池中。这种“材料替换”的生产方式能适配现有产线,转型难度较低。

终端品牌目前主要采取两种产品策略:一是制造与之前厚度大致相同的智能手机,但提升电池容量;二是保持与先前机型大致相同的能量容量,并利用节省的空间来使手机变得更薄。

荣耀、一加和Nothing等制造商在其最新的直板手机中使用了硅碳电池技术。这些设备大部分保持了标准厚度,同时提升了电池容量。例如,OnePlus 13拥有更大的6000mAh电池,且机身比前代产品更薄,但其8.5毫米的厚度仍与大多数传统手机相当。

苹果似乎采取了第二种方法,但有所保留。传闻称iPhone 17 Air的电池容量将在2900mAh左右,较之前的机型明显下降,尤其是在6.6英寸的屏幕尺寸下。不过,苹果很可能通过软硬件协同优化弥补容量差距,包括能效更高的自研调制解调器(如C1芯片)和系统级功耗管理,力图使续航接近传统机型。

不过,苹果及其主要材料供应商目前尚未对外确认是否在iPhone 17 Air中使用了硅碳电池技术。

硅碳电池有哪些缺点?

硅碳电池虽在能量密度和轻薄设计上展现出潜力,但仍存在几项明显缺点,制约其大规模应用。

首先,硅材料在充放电过程中会发生明显的体积膨胀。吕贝解释称,原始硅在嵌入锂离子后,体积可膨胀高达三倍。虽然锂离子电池普遍存在轻微膨胀,但硅材料的剧烈变化容易导致电极结构损坏、活性物质脱落,进而影响电池寿命,甚至引发安全隐患,如电池鼓包或短路。

为解决该问题,研究人员数十年来致力于通过“碳框架”结构抑制膨胀。各家企业采用不同的专利工艺,例如Group14利用多孔碳材料(孔隙直径不足10纳米,已达分子级别)作为载体,将硅烷气体部分填充至孔隙中,保留一半左右的空间。在锂化过程中,硅的膨胀会填充这些预留的空隙,从而将体积变化控制在颗粒内部,避免电池整体形变,提升结构稳定性和循环寿命。

电池咨询公司Cyclikal的合伙人、拥有15年硅研究经验的文森特・谢弗里尔(Vincent Chevrier)则表示,即便在技术上有所突破,但硅碳电池仍面临成本问题。

像Group14这样的公司所使用的硅烷气体虽可提升性能,但其成本是固体硅的十倍之多。这不仅增加了电池制造商的材料压力,也可能推高终端电子产品的售价。例如,市场传言iPhone 17 Air的起售价可能为1099美元,比其预计要替代的iPhone 16 Plus高出200美元,除关税等因素外,电池新材料的应用也是一个重要原因。

谢弗里尔还指出,目前硅碳电池在实际性能指标上仍存在争议。部分企业宣称其产品能量密度比传统锂离子电池高出50%,但他认为,如果只是简单替换石墨阳极而不对电池单元进行重新设计,实际提升幅度通常仅为10%左右。即使经过整体优化,能量密度的增长也很难超过30%。

在循环寿命方面,硅碳电池目前也逊于传统石墨体系。所谓循环寿命,是指电池在容量衰减到80%之前,可以经历多少次完整的充放电循环。循环次数越多,电池寿命就越长。

理论上,石墨电池的循环寿命可达5000次,而Group14的硅碳复合材料大约只有1000次,折算下来约三年寿命,具体取决于用户的充电习惯。

不过,谢弗里尔也强调,即便是现有采用石墨阳极的电池,在实际使用中也达不到5000次充电循环。原因在于像苹果这样的厂商,会为了延长日常续航而尽可能提高电池能量密度,这无形中加大了电池的压力。其结果就是:虽然iPhone能保证日常使用,但电池在两年后往往不如新机时耐用。根据苹果的官方数据,以iPhone 16为例,其电池在1000次充电循环后依然能保持约80%的容量。

因此,即便未来切换到硅碳材料,苹果手机的电池寿命也未必会出现显著提升。

新功能更耗电

尽管电池技术不断进步,尤其是硅碳阳极等新材料的应用为提升电池性能带来了新的可能,但与此同时,总有新技术出现,消耗掉电池性能提升所带来的额外电量。

如今,越来越多在设备端本地运行的人工智能功能,正在成为新的“耗电大户”。这意味着,即便厂商成功通过硅碳电池增加了电池容量或缩小了体积,用户实际感受到的续航提升也可能被新功能消耗殆尽,整体续航体验未必显著改善。

以iPhone 17 Air为例,苹果正是利用硅碳阳极材料在能量密度和体积上的优势,致力于打造一款极致轻薄的产品,同时力争维持与常规iPhone接近的续航水平,且这一切并未以牺牲屏幕尺寸为代价。这一设计方向,也可能是在为未来的折叠屏iPhone探路,确保其在展开状态下仍能保持相对纤薄的形态。

至于苹果能否在纤薄设计和足够的电池续航之间找到平衡,则须等到我们最终能亲自试用iPhone 17 Air时才能见分晓。